Invito alla lettura: Aneddoti letterari. Da Petrarca a Scheiwiller, di Antonio Ciaralli e Carlo Pulsoni, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2024

Un libro la cui lettura vale molto più di un corso di aggiornamento, e non solo per i docenti di Lettere

di Trifone Gargano

Un libro la cui lettura vale molto più di un corso di aggiornamento, e non solo per i docenti di Lettere. Mi permetto di iniziare così, questo mio «Invito alla lettura», di iniziarlo, cioè, privilegiando il mio punto di vista di (ex) docente di liceo. Gli autori di questi Aneddoti letterari dichiarano, in Premessa, che nella scelta del titolo hanno inteso rendere omaggio a Benedetto Croce, al Croce degli Aneddoti di varia letteratura, che uscirono, dapprima, nel 1942, per la Ricciardi, in tre volumi, e, successivamente, per la casa editrice Laterza, nel 1954, in quattro volumi. Precisando, comunque, prontamente, che nulla più di questa semplice coincidenza possa esistere con l’opera di Croce, tanto grande è la distanza che separa il “sistema” crociano e il loro approccio ai testi e agli autori. Per sottolineare questa ‘distanza’ tra loro e Croce, Ciaralli e Pulsoni offrono a chi legge qualche“aneddoto critico” (su Croce), giusto per non smentire, sin dalla Premessa, il titolo del loro libro, pur ricorrendo all’immagine crociana del «trascrittore», che è capace di discernere, in un testo, il bello dal brutto, per giustificare la curiosità filologica che li anima, intorno agli «autografi».

Capitolo a sé, per interesse, come dire, più largo, che va molto al di fuori della cerchia degli specialisti, cui il libro è destinato, spetta alla questione dei «falsi leopardiani», affrointata nel capitolo 2 di questi Aneddoti letterari, muovendo il ragionamento all’interno di un sentiero strettissimo, e cioè tra quella che viene definita falsità “materiale”, e l’altra, pur praticata, della falsità “ideologica”. Antonio Ciaralli, alla cui paternità è da attribuirequesto capitolo 2, precisa che ben altra estensione e approfondimento meriterebbe la questione delle falsificazioni cui «furono oggetto gli scritti di Leopardi», restringendo, in questo caso, la trattazione alla verifica della autografia del foglio, oramai celeberrimo, che conterrebbe «presunti abbozzi de L’infinito» (già noto, peraltro, sin dal 1898, per il primo centenario della nascita di Leopardi, grazie allo studio di Giuseppe Cozza Luci, Appunti leopardiani offerti alla studiosa gioventù…, in Roma, Tipografia Sociale), recante in facciata una redazione in versi dell’idillio, e sul verso della pagina una stesura in prosa (a mo’ di abbozzopreparatorio della successiva versione poetica). Questo foglio(attribuito a Giacomo Leopardi) scomparve immediatamente, per entrare nel mondo (sotterraneo) del collezionismo letterario, fino al 1951, quando riapparve, da quel mondo di sotto, grazie a un intervento sul «Tempo», 9, 1951, di Giuseppe De Robertis (Ritrovati gli abbozzi autografi dell’infinito), per essere, quindi, autorevolmente sconfessati da Sebastiano Timpanaro, nel 1966, ne disconosceva la paternità letteraria, definendolo, tra i falsi leopardiani, il «più mostruoso di tutti». Non aggiungo altro, almeno su questo aspetto, in questa sede, proprio perché il mio è un «invito» alla lettura, più che una recensione del (bel) libro di Ciaralli e Pulsoni, lasciando al lettore, docente o studente che sia, la gioia di districare questa matassa filologica (quasi una spy-story).

L’intricata (e appassionante) vicenda del ritrovamento (o “riscoperta”) del ms. Vat. Lat. 3195, «celeberrimo testimone dei petrarcheschi Rerum vulgarium fragmenta», capitolo d’apertura del volume di questi Aneddoti letterari, con il titolo «Onore ai vinti», meriterebbe anch’essa una lettura scolastica, cioè, in sede didattica, vista la dimensione titanica di Francesco Petrarca (alludo, ovviamente, al titanismo della sua presenza nel canone delle letture scolastiche), qui affrontato da un punto d’osservazione particolare, legato alla storia della tradizione manoscritta della sua opera più scolastica, e che prende i contorni di un autentico thriller filologico, grazie alla felicità di scrittura della penna di Carlo Pulsoni, cui va la paternità del capitolo, alleggerito, ovviamente, dal pregevolissimo impianto specialistico che il saggio ha, e che, quindi, così com’è, ne limiterebbe la circolazione alla sola cerchia dei cultori dell’ecdotica. Suggerirei, a tal proposito, all’autore di questa avvincente querelle filologica, l’ottimo Carlo Pulsoni, una vulgata scolastica, di più larga divulgazione. Questo momento della fortuna di Francesco Petrarca volgare merita, infatti, di essere maggiormente conosciuto e divulgato, anche tra i banchi di scuola (non soltanto nelle auleuniversitarie).

Come pure, di grande interesse, sotto il profilo di una lettura liceale di questi Aneddoti letterari, le pagine su Montale (sarebbero su Montale, Praz e Pasolini), da attribuire a entrambi gli autori, Ciaralli e Pulsoni, oltre alle preziose indicazioni di natura bibliografica, e destinate agli specialisti, che presentano passaggi di ricostruzione di momenti e figure della cultura italiana otto-novecentesca, di proficuo interesse in un contesto liceale. Tra le tante pagine di questo capitolo che segnalerei, per esempio, segnalo, qui, quelle nelle quali, sempre a partire dalla ricognizione della “biblioteca” di Praz, si fa riferimento al così detto «Processo a d’Annunzio» (apparso su «L’Espresso» del 24 marzo 1963). Con l’organizzazione curata da quel settimanale «L’Espresso», infatti, fu celebrata una specie di tavola rotonda sul poeta abruzzese, con Praz, Pasolini, Moravia e Natalino Sapegno come protagonisti (pur con un forte sbilanciamento sull’accusa), nella quale toccò proprio a Praz prendere le difese di d’Annunzio, polemizzando, in modo particolare, con Pasolini e con Moravia, per la rigidità delle loro posizioni, e invitando tutti a distinguere tra la modad’Annunzio, che, come tutte le mode, è (fu) passeggera, e und’Annunzio, invece, che resta (e che resterà), indicandolo come uno dei grandi precursori del Novecento, finanche, precursore di tante sperimentazioni (linguistiche e metriche) che, poi, sarebbero state anche del Pasolini poeta:

«Non vorrei che Moravia e Pasolini pensassero che a d’Annunzio erano del tutto estranee certe esigenze dello stile contemporaneo, alle quali essi sono così sensibili».

Suggerisco, a tal proposito la lettura integrale, in classe, con gli studenti, della nota n. 77 (alle pp. 95-6 degli Aneddoti letterari), per la ricchezza della “costellazioni” letteraria che prende forma (d’Annunzio, Praz, Pasolini, Moravia, Penna, Quasimodo, Ungaretti, Carmelo Bene…), intorno all’episodio del «processo» a d’Annunzio, e intorno alla convinzione (di Praz, ma non solo di lui) che, nel Novecento, un po’ tutti i poeti devono fare i “conti” con d’Annunzio, volenti o nolenti, coscienti o no.

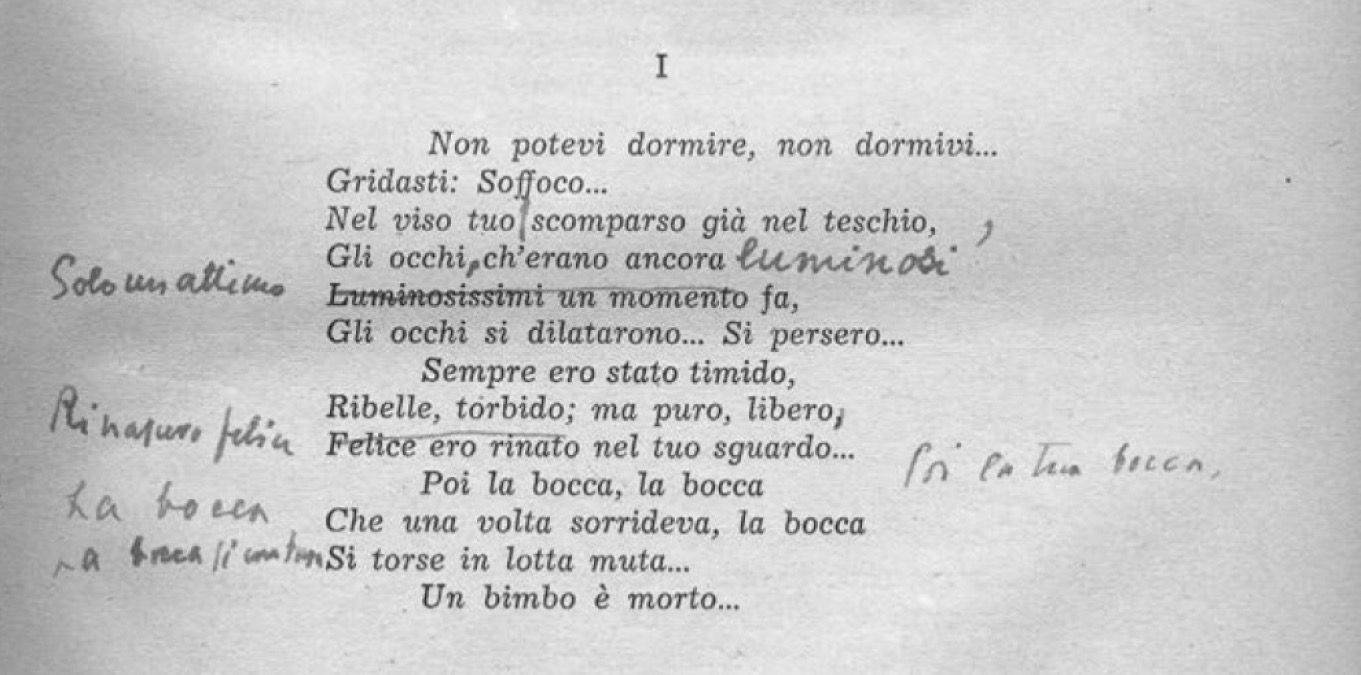

Il capitolo 4, Gridasti: Soffoco… Genesi ungarettiani, con esercizi di trascrizione, scritto da Ciaralli, parte dal tragico evento della morte del figlioletto di Ungaretti, Antonio Benito, avvenuto in Brasile, il 20 novembre del 1939, e che scatenò nel padre una grande sofferenza, che s’incanalò subito nella poesia, già dal 1940, per poi diventare libro nel 1947, Il dolore (anche se Ungaretti non inserì nella raccolta la poesia Gridasti: Soffoco…, per ragioni intime). Per quella circostanza, Ungaretti scriveva d’aver preso coscienza, in modo tragico, attraverso la morte di suo figlio, di soli nove anni, che «la morte è morte», e che questa consapevolezza fu «la cosa più tremenda» della sua vita. L’analisi di Ciaralli si fa stringente su quella ch’egli definisce la «sollecitudine correttiva» di Giuseppe Ungaretti.

Un capitolo, questo, di immediata spendibilità didattica, per la luce che getta su uno dei pilastri della tradizione letteraria italiana novecentesca, specie, lo ripeto, nella prospettiva di lettura di undocente di liceo, e della sua quotidiana proposta di canone scolastico. Giudico, pertanto, illuminante la nota n. 14, alle pagine VIII e IX del volume, che riporta brani di una lettera di Gianfranco Contini, datata 19 gennaio 1934, e indirizzata a Montale, nei quali, appunto, si legge della predilezione di Contini per Montale, in quanto autore “di lavoro”, rispetto a Ungaretti, definito autore “di getto”, di “dono”, di poesia «ricevuta», come poeti antitetici, l’uno rispetto all’altro: «la poesia d’Ungaretti e la Sua poesia mi sembrano impersonare due tipi ideali opposti». Gianfranco Contini, negli anni, continuò a diffidare di Ungaretti poeta, ma soprattutto, di Ungaretti manipolatore dei suoi stessi testi, talvolta, con motivazioni meramente commerciali, di concessione, cioè, sempre a giudizio del grande critico, a una «moda letteraria», per cavalcarne l’onda, fino ad autorizzare, scrive Contini, non senza un pizzico di sarcasmo, da parte di Ungaretti, in punto di morte, più (e differenti) edizioni della sua opera in versi, purché si stesse sul mercato (editoriale), e si vendesse. Contini si spinse pure ad augurarsi che l’esempio ungarettiano fosse da considerarsi come esempio “unico”, non ripetibile: «caso-limite, probabilmente da non riprodursi».Limitatamente a Il dolore, per esempio, Ciaralli fa notare, citando Spagnoletti, che il “travaglio” ungarettiano, di intervenire continuamente sui propri testi, non conosceva soste:

«I mesi che trascorsero tra l’arrivo delle poesie medesime, la correzione delle bozze e l’allestimento del volume non furono esenti da un certo ‘travaglio’. Ogni giorno, infatti, giungevano da Roma varianti di ogni genere, anche di sole virgole, con telegrammi ed espressi che punteggiavano regolarmente la mia giornata».

Il capitolo 5, scritto da Carlo Pulsoni, affronta una vicenda poco nota, e cioè i legami che intercorsero tra Pasolini, Ezra Pound e l’editore Vanni Scheiwiller, complice, ovviamente, l’editore. Il racconto di Pulsoni, comunque, inizia con il ricordo di un evento di forte impatto, e cioè l’intervista che il 26 ottobre 1967, a Venezia, Pasolini fece a Ezra Pound (anche se, come annota Pulsoni, l’intervista, in realtà non si tenne per davvero, nel senso che domande e risposte furono girate in due momenti successivi, in assenza del rispettivo interlocutore), per poi allargarsi ai temi della poesia e della follia, della poesia e della politica, e a tanto altro ancora.